Una nota sombría, con el tañido del doblar de las campanas, entristeció el aire de Antequera la tarde del 25 de abril de 1779. El cielo de color plomizo amenazaba con romper a chispear, moteando de lluvia fina y escasa los tejados de las casas y los empiedros de las calles. El dorado Angelote de hierro y chapa de cobre, que todo lo domina desde lo alto de la torre mayor, giraba indeciso y nervioso movido por un incómodo vientecillo procedente de los montes de Gandía. Apenas parecía que fuese primavera.

La noticia llegó pronto hasta la Colegiata de la voz de don Francisco Gálvez, presbítero y sacristán de San Sebastián, que se había acercado hasta el caserón de los Talavera, en el callejón de al lado, donde ya esperaban con resignación el fatal desenlace desde hacía algunos días: don Andrés de Carvajal, el maestro escultor de santos, acababa de morir tan católicamente como había vivido; que al fin y al cabo siempre terminaba rezando en las iglesias a aquellas esculturas de madera que habían salido de sus propias manos. Al punto se informó al Prepósito y al resto de los miembros del Cabildo enviándoles un billete doblado y lacrado. Aunque en realidad toda la ciudad supo del suceso casi de inmediato, pues se dio la orden de doblar las campanas del Cabildo, como se hacía al fallecer un presbítero. De antemano se sabía que así iba a ocurrir por el mucho agradecimiento que los canónigos sentían por don Andrés desde que les hiciera donación de la imagen dolorosa del Cristo del Mayor Dolor ocho años atrás.

Pasadas unas horas después del fallecimiento, Miguel María, el único hijo del maestro y del mismo oficio que su padre, abandonó la alcoba fúnebre y el olor intenso de las velas y de las candelicas de aceite que se habían encendido en tazones de loza blanca algo desportillados. Allí quedaban sus tías, hermanas de su madre, enlutadas y ensimismadas en sus rezos que dirigía un fraile dominico. Aún con los ojos enrojecidos Miguel María bajó las escaleras, cruzó el patio y el anchuroso zaguán para salir a la calle y encaminarse a la morada del Prepósito, no sin antes dar las gracias a tantos allegados como se habían acercado hasta la casa para cumplir con los pésames. Quería ser él, como hijo del finado, quien comunicase personalmente la noticia a tan alta dignidad, que no por esperada resultaba menos dolorosa, y además concertar todo lo relativo al entierro. Durante el camino se le amontonaban en la cabeza multitud de recuerdos, casi ninguno relacionado con su madre pues ésta murió cuando él apenas tenía cuatro años, y nuevas preocupaciones sobre cómo quedaba el funcionamiento del taller de escultura y los numerosos encargos comprometidos a los que habría que hacer frente, aunque con la orfandad artística del progenitor. También fue repasando, con rapidez frenética, todos los años que pasó junto a su padre –el discurrir íntegro de su vida– y alguna fecha muy en particular. Lo primero que le vino al recuerdo fue la mañana en la que los canónigos Nava y Ruiz Zenzano se acercaron hasta el hogar de sus antepasados maternos para examinar y recibir, como habían convenido, la nueva imagen del Cristo de la Colegiata. Su padre, tan orgulloso del resultado de su esmerada obra, quiso presentar la escultura en el viejo patio de columnas de la casa, sobre un banco de madera que hizo traer del taller, que él mismo vistió con una tela de tafetán rojo dejada caer hasta el suelo de grandes losas de piedra del cortijo de Palanco. Miguel María recordaba ahora el indisimulado nerviosismo que delataba el rostro del artífice ante la inminente llegada de los canónigos a quienes se había encomendado el trámite, y en particular por la opinión que expresara Ruiz Zenzano, un viejo amigo desde los años granadinos, pero algo quisquilloso en materia artística. Tras de los saludos de rigor, Zenzano, que así se le conocía en los ambientes eclesiásticos, tan protocolario y ceremonioso como siempre, se acercó hasta la imagen del Cristo y comenzó a alabar la obra más en términos de panegírica gratulación religiosa que propiamente artísticos:

– Excelsa efigie de Cristo nuestro Bien, que siempre huyó de las aclamaciones de las turbas y prefirió la humillación y el dolor, que ésa fue la especial comisión recibida de su Padre el Rey del Cielo. Cuanta aflicción en su rostro, cuan quebrada su mirada, cuanto sufrimiento en sus llagas y en su lacerado cuerpo. Es una imagen que venerarán futuras generaciones, recibiendo así los abundantes beneficios que, a través de esta divina hechura, el Señor nos dará para alimento de las almas. Grande concurso de gentes y general conmoción traerán la llegada a nuestra Iglesia Colegial de tan santa imagen para su solemne bendición y exposición a la pública veneración una vez sea colocada, en urna dorada y acristalada con la decencia que este santo simulacro exige, en el trascoro del templo.

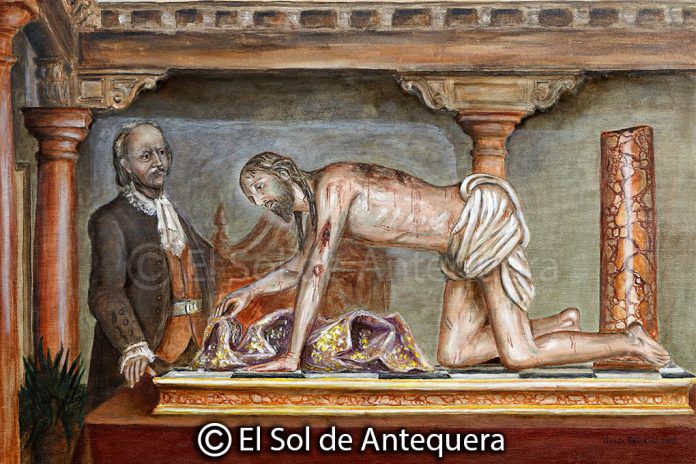

Concluido el emocionado exordio del canónigo lectoral, el maestro Carvajal pudo respirar tranquilo y se atrevió a comentar las razones que le habían llevado a crear tan singular obra por decisión propia y sin mediar encargo alguno. Recordó como siendo zagal, cuando callejeaba por el Albaizín granadino, junto a la Puerta de Fajalauza, solía entrar con bastante frecuencia en la iglesia de los alcantarinos de San Antonio y San Diego y dirigirse hasta el altar donde se veneraba una imagen de Cristo de mucha devoción de las gentes. Su advocación era del Mayor Dolor y la había tallado don José de Mora, el hermano mayor de quien después sería su maestro de escultura. Aparecía Cristo con mucho sufrimiento, arrastrándose por el suelo y recogiendo la túnica de que había sido despojado para su flagelación. Ya algo más crecido, siguió comentando el artista, consiguió una estampa de dicha imagen que enmarcó y que había conservado toda su vida en cada una de sus moradas. Y queriendo mostrar su devoción a la misma decidió hacer una efigie de estatura perfecta que ha trabajado con todo esmero y cuidado, en el paso tierno de estar caído en tierra después de los azotes en la columna. La razón de este empeño, como ya expuso en el memorial de ofrecimiento, fue donarla graciosamente a la Santa Iglesia Colegial por el mucho amor que a ella le tenía.

El canónigo Nava, que no había abierto la boca hasta el momento, salvo en los saludos iniciales, también quiso dar su opinión sobre la nueva imagen. Sabiendo que no alcanzaba la docta oratoria de su colega sólo quiso expresar la emoción que le había provocado el manso rostro de Cristo, que parecía querer hablar con su sola mirada a todo aquel que lo contemplase. También comentó, con total convencimiento, que serían muchas las oraciones que había de recibir esta santa imagen de futuras generaciones. Concluyó diciendo: alabado sea el Señor que tan certeramente ha inspirado en su arte a nuestro buen amigo don Andrés.

Dicho todo esto, tras los cumplidos de la despedida, los dos clérigos abandonaron la casa y aclararon que volverían de nuevo a la Colegiata para informar de su visita a los canónigos y racioneros que aún permanecían en la iglesia o en la sacristía, tras del rezo de las horas en el coro y, algunos, celebrando misa en los diversos altares en cumplimiento de sus capellanías.

Absorto en estos recuerdos, Miguel María apenas agradecía mecánicamente los pésames que iba recibiendo de los vecinos y amigos a los que encontraba por la calle. Justo al volver la esquina de la calle del Rey le vino a la memoria el día en el que el Cristo del Mayor Dolor fue solemnemente bendecido por el Prepósito, con la asistencia de todo el Cabildo eclesiástico y la presencia de las personas más principales de la ciudad y del pueblo llano, amén del corregidor y de algunos regidores y jurados del Concejo. Fue todo un gran acontecimiento y, sin duda, uno de los días en que su padre fue más agasajado y felicitado. Incluso el maestro escultor Diego Márquez se encontraba entre los fieles, a pesar de la rivalidad artística que éste mantenía con su padre en el campo de su oficio. Al fin y al cabo a ninguno le faltaba trabajo, sino antes al contrario había veces que no daban abasto a los encargos que recibían de las parroquias, conventos y particulares de Antequera y de otras muchas poblaciones del centro de las Andalucías. Dijeron quienes estuvieron presentes en la ceremonia que a quien más impresionó la nueva imagen del Cristo del Mayor Dolor fue al canónigo don Antonio del Rosal, quizá por su carácter afable e impresionable.

La colocación del Cristo en el trascoro de San Sebastián, en una elegante vitrina de madera dorada con sus vidrios de protección a manera de retablo, dejó a las claras que los espacios que quedaron a derecha e izquierda de la misma estaban demasiado vacíos. Por ello el Cabildo, a indicación de Zenzano, decidió construir dos hornacinas de madera, con su guarnición de columnas y ángeles, en las que poder colocar otras dos imágenes que se encargarían al maestro Carvajal. Una sería de la Virgen de los Dolores, toda de talla y estofada de oro y pintura, y la otra había de representar a quien decidiera el artista porque le moviera a devoción. Consultado el asunto con su hijo Miguel María ambos convinieron en que representara a Santa María Magdalena, en recuerdo y homenaje a doña María Magdalena de Talavera y Cueto, esposa del maestro y madre del hijo de ambos.

Al anochecer del mismo 25 de abril de 1779 la calle Gonzalo de León, a la que el vulgo llama del Gato, era un hervidero de gente de toda condición que se agolpaba junto a los portones de la casa de los Talavera. Los hermanos del Rosario del convento de Santo Domingo, uno de los cuales llevaba el estandarte de la Cofradía, entraron al interior de la casa para portar sobre sus hombros el ataúd, forrado de terciopelo negro y con clavos dorados, que contenía los restos mortales de don Andrés de Carvajal. Su hijo, Miguel María, dio su licencia para que así lo hicieran y el cortejo partió hacia la Colegiata y parroquia de San Sebastián donde habrían de celebrarse los funerales con oficio y acompañamiento de Pompa Entera.

Durante toda aquella noche el féretro estuvo expuesto, al pie de las gradas de la capilla mayor, sobre un catafalco de madera vestido de un paño de difuntos de terciopelo negro bordado en oro, que se reservaba para los grandes entierros. Blandones con cirios encendidos rodeaban la tramoya. De inmediato comenzaron las misas rezadas, ofrendadas de pan, vino y cera hasta la madrugada. A media mañana del día 26 de abril, con la presidencia del Prepósito, se celebró la misa de réquiem cantada, con su vigilia y responso, como correspondía al finado.

Al terminar la ceremonia, el féretro portado sobre parihuelas se paró en el trascoro ante el Cristo del Mayor Dolor para que el Prepósito rezara la oración final. El cuerpo sin vida del maestro escultor se alejaría para siempre de la imagen sagrada que lo inmortalizaría en los siglos que habrían de venir. Su hijo, que apenas pudo contener su emoción, ya comprendió que su orfandad a partir de ese momento sería doble, la del padre que había perdido y la del maestro en el arte de la escultura que ya no podría dirigir sus pasos. Y desde la plaza de San Sebastián, todavía repleta de las piedras y los montones de barro que hasta allí habían traído desde los barrios altos las lluvias del último invierno, la comitiva se dirigió hasta Santo Domingo. En la cripta de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, por decisión de sus albaceas y de los propios cofrades, fue el lugar donde se depositaron los restos del maestro, el mismo que había tallado los bellos relieves de madera de dicha capilla. De las cartelas con escenas de la vida de María que iban a decorar los zócalos de ágata del camarín de la Virgen sólo le dio tiempo a terminar el de la Coronación, una de las obras más exquisitas salida de su manos y expresión de su madurez artística.

Hasta aquí un relato que tiene mucho de histórico y algo de supuesto. En dos días consecutivos de un mes y un año del siglo XVIII (25 y 26 de abril de 1779) he querido ambientar la realidad del momento final de una persona que a través de su obra ha permanecido en el tiempo y en el corazón de los antequeranos. Sin duda el mayor acierto de su vida fue realizar, sin que nadie se lo pidiera, la imagen del Cristo del Mayor Dolor, el Cristo de Carvajal, que cada día sigue hablando con su mirada a quienes se sientan en el largo banco de madera situado detrás del cancel de San Sebastián.